Venezia, laboratorio d’innovazione prima che mito decadente

Non fu dunque soltanto musa di pittori e poeti, ma capitale di invenzioni che toccarono la legge, l’economia, la cultura. Un paradosso che oggi rischiamo di dimenticare

Si parla di Venezia come incanto estetico senza tempo: la città di Tintoretto e Tiziano, di Canaletto e Guardi, l’icona amata da Ruskin, la città malinconica e ardente dove D’Annunzio ambientò Il fuoco. Raramente, però, si ricorda che Venezia non è stata solo musa degli artisti: è stata anche officina di innovazioni giuridiche, economiche e tecnologiche che hanno segnato la storia europea.

La Serenissima ha spesso preceduto i tempi, con gesti concreti che oggi sorprenderanno molti. Nel 960, ad esempio, vietò la tratta degli schiavi attraverso i suoi porti, comminando sanzioni durissime a chi osava commerciare vite umane. Una scelta che anticipava di secoli le grandi campagne abolizioniste moderne. Cinque secoli più tardi, nel 1474, il Senato promulgò la prima legge sui brevetti al mondo, garantendo dieci anni di tutela esclusiva agli inventori: un sistema giuridico nato a Venezia e poi imitato in tutta Europa.

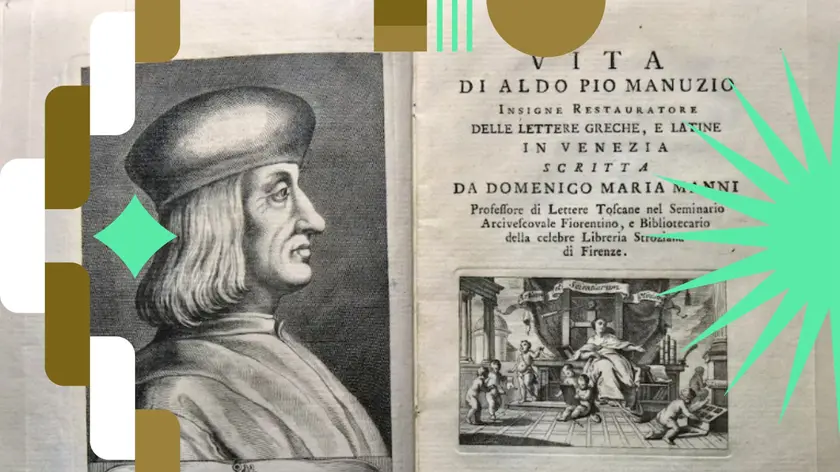

La stessa tensione verso l’avanguardia animava l’età dell’umanesimo. Aldo Manuzio, con le sue edizioni in formato tascabile e il corsivo tipografico, rese i libri più accessibili e cambiò il modo di leggere, diffondendo il sapere oltre le biblioteche dei ricchi palazzi nobiliari. In parallelo, l’Arsenale funzionava come il più imponente cantiere industriale dell’età premoderna: migliaia di arsenalotti lavoravano su scafi che passavano da un reparto all’altro, in una catena di montaggio ante litteram. Gli osservatori stranieri raccontavano attoniti di un ritmo che consentiva di varare addirittura una galea al giorno: un prodigio organizzativo che avrebbe fatto scuola secoli prima di Ford.

Industria e sapere, diritto e tecnica: Venezia teneva insieme tutto questo. E non smise di farlo neppure in tempi più vicini a noi. Nel 1895 inaugurò la Biennale d’Arte, prima esposizione periodica di questo genere al mondo, destinata a diventare un modello planetario; nel 1932, al Lido, prese vita la Mostra del Cinema, il primo festival cinematografico internazionale: un’invenzione che avrebbe ridisegnato l’immaginario del Novecento.

Venezia non fu dunque soltanto musa di pittori e poeti, ma capitale di invenzioni che toccarono la legge, l’economia, la cultura. Un paradosso che oggi rischiamo di dimenticare, travolti dal turismo di massa e da una percezione che riduce la città a pura scenografia. Eppure, la storia del nostro territorio restituisce un’immagine diversa: il veneziano è stato, e può tornare a essere, un laboratorio di modernità. Non si tratta di indulgere in nostalgie sterili, ma di ricordare la nostra vocazione. Se allora fummo capaci di abolire la schiavitù, di tutelare gli inventori, di diffondere il libro, di costruire navi in serie, possiamo ancora oggi ripensarci oltre la monocultura turistica. Venezia non è condannata a vivere soltanto di passato: ha dentro di sé l’energia per immaginare il futuro. Tocca a noi, in Laguna e in Terraferma, riscoprire chi siamo stati per capire chi possiamo tornare a essere.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia