Sete di acqua, di sapere e di vita

di Marina Grasso

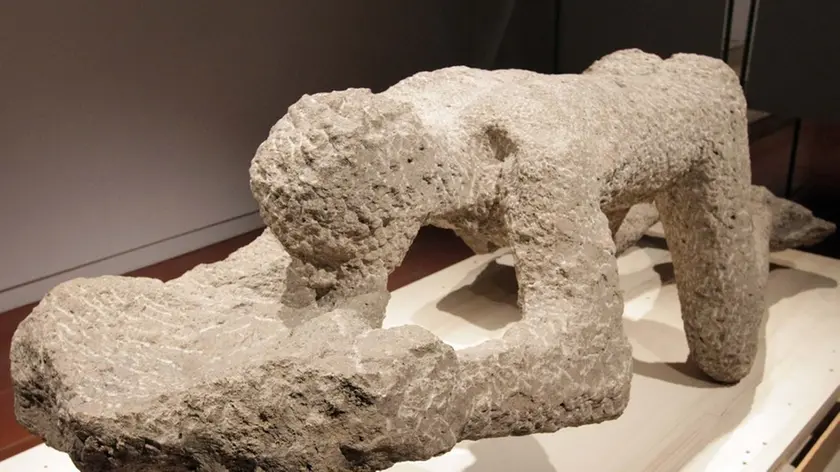

Una tonnellata di emozione pura. Precisamente 980 chili, di pietra scalpellata e lasciata grezza, dove “il non finito ha la funzione precisa di accentuare il valore elementare della materia...”, per usare le parole del suo autore, Arturo Martini. Una pietra che ritrae una grande figura umana ma anche un bisogno. Anzi, una condizione esistenziale. S’intitola “La sete”, oppure “Il bevitore”, la grande scultura che fino al 15 febbraio si può ammirare al Museo di Santa Caterina a Treviso, proveniente dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma (Gnam) nella quale è esposta dal 1951. Un prestito frutto della collaborazione tra la Gnam e i Musei civici trevigiani, che hanno concesso alla mostra “Secessione e Avanguardia - L’arte in Italia prima della Grande Guerra 1905 - 1915”, allestita alla Gnam due gessi di Martini e un dipinto di Gino Rossi.

Grazie a questo scambio gratuito, è tornata a Treviso la grande opera che già vi fu esposta nel 1967, in occasione della mostra monografica curata da Bepi Mazzoni per i vent’anni dalla scomparsa di Martini: oltre due metri d’immobilità, percorsa da fremiti di vita impressi sulla sua superficie dall’intenso atto creativo di un artista capace di scolpire pagine di modernità internazionale negli anni delle chiusure autarchiche. Anni in cui, come lo stesso Martini scrisse nel 1945 con la sua consueta sfrontatezza “siccome morivo di fame col giolittismo ho creduto a questo movimento, cioè al fascismo”. Ammissione che non gli evitò l’epurazione dall’Accademia di Venezia per la colpa di aver aderito all’intellighenzia artistica che raccontò il tempo di un totalitarismo che cercava nuovi linguaggi.

Era il 1933 quando Martini iniziò quest’opera cruda e imponente (sperimentando, tra l’altro, la lavorazione diretta della materia senza bozzetto preparatorio) che completò tre anni dopo, per esporla a Torino nel 1937. Quello stesso Martini che una decina d’anni più tardi, piegato dal disprezzo verso troppe sue opere roboanti scolpite per il regime fascista, definì la scultura “lingua morta” e affidò la sua restante breve vita all’anfetamina e all’alcol. Quel Martini che adornò piazze e palazzi raccontando il fascismo, ma la cui sua vasta produzione testimonia la padronanza sia dei processi tecnici (pietra, bronzo, terracotta, ceramica), sia delle forme storiche cui s’ispirò, pur senza smarrire l’originalità e la vitalità. Quel Martini che, al di fuori dalle facili etichette e dai revisionismi di varia matrice, è stato e resta una delle espressioni più felici dell’arte novecentesca italiana, capace - negli anni Trenta - di un’interpretazione arcaicizzante e insieme modernissima della figura umana. Caratteristica poco evidenziata, all’epoca, nello straordinario Bevitore, a causa del paragone con i calchi pompeiani cui evidentemente s’ispira e che finì per neutralizzarne la clamorosa carica di originalità.

Eppure, ottant’anni dopo, la sua modernità è ancora vibrante, la sua austerità ancora potentemente espressiva, ben evidenziata a Treviso dall’area al primo piano del complesso monumentale in cui è stata collocata: uno spazio nel quale è facile farsi travolgere dalla suggestione di una posa che incarna la sofferenza che spinge alla ricerca d’acqua. Di sapere. Di vita. Questa no, non è sicuramente “lingua morta”.

Treviso, Museo di Santa Caterina, fino al 15 febbraio.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia