La donna spiata dai fascisti che diventò prof di lingue

Gli occhi vivaci, lo sguardo fiero e i capelli scuri: la riga laterale come acconciatura. C’è una foto che interroga i visitatori della mostra che Ca’ Foscari ha dedicato al buio delle leggi razziali del regime di Mussolini. La foto è quella di Olga Manente, la prima afro-italiana iscritta all’Università veneziana, che a quei tempi si chiamava Istituto superiore di economia e commercio. Proprio perché meticcia - hanno ricostruito i ricercatori di Ca’ Foscari - Olga finì per essere “attenzionata” dalla burocrazia fascista: il suo nome compare in una lista degli studenti «probabilmente ebrei» ma nel suo caso a destare timori era il colore della pelle. Il suo riscatto passò attraverso lo studio, che le permise di diventare docente di lingue, nelle scuole di Verona.

La biografia di Olga Manente è di quelle che si intrecciano con la storia di un Paese. Il padre, Virginio, è un uomo di gran fascino, un ufficiale dei carabinieri originario di Spinea, nato il 18 maggio del 1881. Cresce nella casa colonica dei genitori, nella campagna di via Frassinelli, insieme ai tre fratelli, Emilio, Ettore e Attilio. Nei primi anni del secolo scorso, seguendo il suo lavoro, si imbarca per l’Eritrea, colonia italiana dal 1882 dopo la conquista della baia di Assab. Virginio, all’epoca trentenne e celibe, viene assegnato alla piccola città di Saganèiti, nel Sud del Paese. È prassi che gli ufficiali intrattengano con le donne del posto rapporti di madamato, relazioni legate al periodo di permanenza nella colonia. È a Saganèiti che Olga nasce nell’ottobre del 1917. I militari, di norma, si occupano della compagna e di eventuali figli solo per il periodo di permanenza, lasciando poi una somma di denaro o affidando i piccoli alle missioni cattoliche. Virginio invece, richiamato in Italia, nei primi anni Venti torna in Italia con Olga e la porta nella casa di famiglia di Spinea. «Aveva occhi solo per lei, era legatissimo alla figlia», ricordano alcuni nipoti che hanno frequentato la casa in quegli anni, «lui raccontava che la madre era morta per malattia e lui aveva deciso di portare Olga con sé». A Spinea Virginio e Olga ci stanno pochi anni.

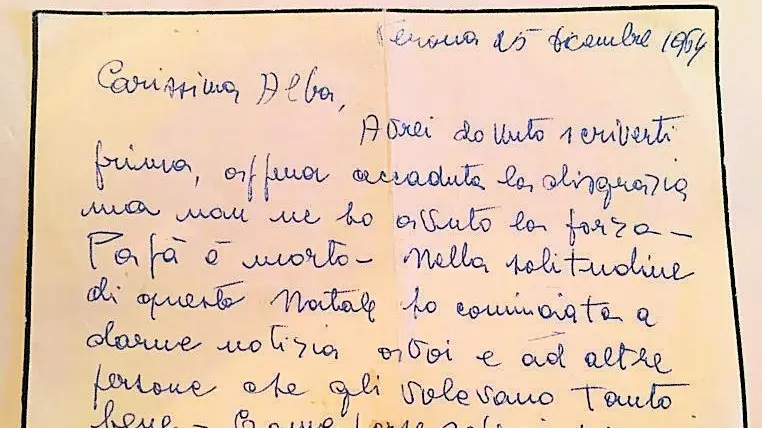

«Olga era vivacissima, correva così forte che nessuno riusciva a starle dietro», diceva di lei Ugo Manente, uno dei cugini cresciuto nella casa patriarcale. Dopo qualche anno a Spinea padre e figlia si trasferiscono a Verona. Per il lavoro di lui, e forse anche perché, in un piccolo paese, Olga la meticcia faceva parlare di sé. Degli anni di Verona ancora poco si sa. Se non che Virginio si sposa con Elvira Valbusa (1895-1958). E insieme accudiscono Olga e la fanno studiare, mandandola a Ca’ Foscari dove, sotto il regime fascista, vive anni difficili. Il suo nome nella lista degli “attenzionati”, la diffidenza di alcuni, ma anche la solidarietà di altri. Ca’ Foscari conserva un documento in cui Olga, nel 1938, ovvero l’anno successivo alla sua immatricolazione, scrive al rettore per poter proseguire i corsi, mettendo per iscritto di essere «professante la religione cattolica». Olga, a causa della guerra, riesce ad arrivare alla laurea solo il 13 novembre del 1945, con una tesi orale di letteratura francese sul “Malato immaginario” di Molière. Voto finale: 70/110. La tesi orale era una possibilità che l’Università concedeva solo in determinate condizioni, ad esempio per i reduci di guerra, ma non è chiaro i motivi che abbiano portato l’Università a concederla a Olga. Dopo l’Università Olga torna a Verona dove diventa professoressa di lingue. In questi anni le informazioni su di lei si fanno più rarefatte. Olga si sposa, pare con un medico dentista, di una famiglia alto-borghese. E a 29 anni ha un figlio, Giorgio, che però morirà prima di lei, nel 2001, all’età di 55 anni. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta Olga aveva già perso entrambi i genitori: Elvira nel 1958, l’amato padre Virginio il 7 novembre del 1964. In una lettera alla cugina Alba, di Oriago, con la quale negli anni ha intrattenuto rapporti epistolari, c’è tutto l’amore per quel padre che l’ha cresciuta e l’ha fatta studiare.

La lettera è datata 25 dicembre. «Carissima Alba avrei dovuto scriverti prima, appena accaduta la disgrazia, ma non ne ho avuto la forza. Papà è morto. Nella solitudine di questo Natale ho cominciato a darne notizia a voi e ad altre persone che gli volevano tanto bene». Olga ricorda la paralisi che aveva colpito il padre, la speranza che si potesse riprendere e il dolore per la sua scomparsa: «Il 7 novembre è morto e non sono capace di convicermene, non riesco a farmi forza ma tu sai quanto gli volevo bene e che cosa era per me». Negli anni successivi i rapporti con i parenti veneziani si fanno più sporadici. Lei ai cugini rimasti nel Veneziano inviava spesso pacchi di vestiti. Nel 1995 Olga torna a Spinea per il funerale del cugino Ugo, con il quale aveva trascorso un pezzo della sua infanzia. E, in punto di morte, Ugo aveva chiamato più volte il suo nome, ricordando gli anni in cui erano bambini. E l’unica cosa che contava - prima che arrivassero le leggi razziali, il trasferimento di Olga a Verona e la partenza di Ugo per l’Albania - era corrersi dietro tra i fossi. Il giorno del funerale alcuni parenti le chiedono se era vero che era diventata maestra. «Sono una professoressa», la sua risposta. Non per alterigia, ma per l’orgoglio di una bambina di colore con il sogno di studiare lingue nel regime fascista, diventata professoressa grazie al sostegno del padre. Una donna elegante, posata, cordiale ma riservata, che tradiva l’educazione militare impartita dal padre: è questo il ricordo che i cugini più piccoli o i nipoti conservano di lei. Che fine ha fatto Olga? «Abbiamo saputo che è morta, ma nulla di più».

f.furlan@nuovavenezia.it

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia