Viaggio nella comunità bengalese a Mestre. Settemila persone dentro la città

Il racconto

Ufficialmente sono settemila, «ma secondo me arriviamo almeno a 10 mila» dice Kamrul Syed, portavoce della comunità.

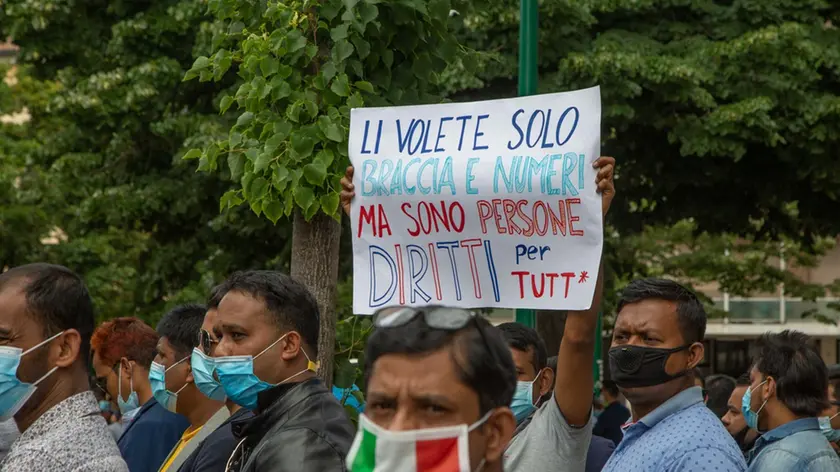

Una presenza storica, radicata, integrata nella comunità veneziana. Presente nel piccolo commercio, nel turismo e nella cantieristica, i settori dove più forte è l’insediamento. Sono i cittadini di origine bengalese residenti nel comune di Venezia. Sedicimila, ampliando lo sguardo all’intera provincia: 9 mila donne e 6 mila uomini. Una cifra che rende quella bengalese la comunità più numerosa di tutta l’area metropolitana. Solo a Venezia, metà di questo universo è assorbito dalla galassia Fincantieri: 3 mila lavoratori, a cui aggiungere le mogli, i figli. «Poi c’è chi lavora negli alberghi, chi nei ristoranti, chi nei bar. Tantissimi nel centro storico», spiega Syed.

Si è parlato tanto della comunità nei mesi scorsi, a seguito dei diversi focolai divampati tra le ditte in appalto di Fincantieri. «Ma da allora è cambiato tutto. Le regole sono rispettate con grande senso di responsabilità, mi spendo molto perché tutto vada al meglio. Distanziamento, controlli, tamponi. Se succede qualcosa, informiamo subito le autorità sanitarie. Abbiamo creato una rete fittissima, grazie alle tante associazioni presenti sul territorio e tramite un gruppo Facebook, attraverso cui veicolare le informazioni».

Ultimamente il tema si è spostato dal sanitario all’economico. «Ci sono circa 250 attività gestite da bengalesi rimaste chiuse nel centro storico. Siamo in ginocchio. Continuano a lavorare solo a Fincantieri», il resoconto del portavoce della comunità.

Ma l’attenzione, sul piano sanitario, rimane massima. Molti dei 10 mila bengalesi residenti nel nostro comune vivono a Marghera, nei pressi di Fincantieri. Gli appartamenti sono piccoli, spesso sovraffollati, condivisi da due o più famiglie. Anche per questo il contagio si è diffuso con tanta rapidità e facilità, nei mesi scorsi. La quarantena, in situazioni simili, era impossibile. E allora il contagio si ripeteva, a cascata. E il lavoratore infettato dal collega convivente andava in cantiere, dove contagiava l’altro collega, che a sua volta diffondeva il virus tra i conviventi, e così via. «Per questo molti bengalesi hanno trascorso la quarantena all’hotel Tito di via Cappuccina, a Mestre», spiega Syed. Un tre stelle con 16 camere, a 600 metri dalla stazione ferroviaria, eletto a sorta di “Covid hotel”, dedicato a quest’unica comunità. «Il gestore è un bengalese. Una persona meravigliosa. Ha aiutato i suoi connazionali, andando incontro anche a chi non aveva la possibilità di pagare la permanenza in albergo», spiega Syed. E l’albergo è diventato anche il luogo dove trascorrere il periodo di quarantena obbligatoria, per le persone di ritorno dal Bangladesh. «Ma adesso, con i confini sigillati, questa funzione viene meno».

Chiude il Covid hotel, i contagi arretrano ma, con essi, anche i controlli sembrano essersi attenuati. Non a Fincantieri, i cui lavoratori continuano a essere sottoposti periodicamente al tampone. Ma proprio nei viaggi. Proibiti, sì, ma non sempre. «La settimana scorsa un nostro studente, tornato dal Bangladesh dopo tre mesi, ci ha confidato di non essersi sottoposto al tampone, al suo rientro in Italia. Nessuno gli aveva chiesto di esibire il certificato» spiega un insegnante di una scuola superiore di Mestre. «Nel frattempo, però, questo ragazzo ha continuato a frequentare le lezioni, in presenza, insieme ai compagni. Siamo stati noi docenti a indirizzarlo a fare il tampone, a cui per fortuna è risultato negativo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia