La storia in mostra

La storia è maestra di vita, e oggi l’oscurità delle leggi razziali è materia di studio, per comprendere gli eventi ed evitare che le tragedie si ripetano. L’odio di quegli anni è stato vissuto in prima persona da ragazzi e ragazze, seduti sugli stessi banchi dove oggi si continua a studiare. Tredici studenti delle classi terze e quarte del liceo Benedetti, insieme all’Iveser, hanno spulciato gli archivi storici del Benedetti Tommaseo. Ne è nata la mostra “Il liceo Benedetti. Dal fascismo alla liberazione”, che sarà inaugurata lunedì.

Otto pannelli, dall’istituzione del liceo scientifico, nel 1923, fino agli eventi successivi alla Liberazione del 25 aprile. C’è la storia di Alba Finzi, alunna della IV inferiore dell’istituto Tommaseo, cacciata dopo aver frequentato un mese di scuola. Il motivo? Era figlia di un “matrimonio misto”. In quell’anno, era il 1938, fu emanata dal governo una serie di decreti-legge che privavano gli ebrei dei diritti civili. Lo scopo era separarli dagli italiani puri, “ariani”. Così anche il Benedetti fu “bonificato” da qualsiasi “contaminazione”: studenti, autori, insegnanti.

C’è poi la storia di Ugo Zatterin, di madre ebrea e padre cattolico. Dopo aver frequentato i primi tre anni, si iscrive in quarta. Supera il primo semestre, poi viene espulso, nonostante il battesimo. Un caso particolare, il suo, tanto che viene sottoposto al Provveditore agli studi. La procedura non gli risparmia la sospensione da scuola: per l’autorità, si legge in una circolare del 1940, “i nati da matrimoni misti i cui genitori siano di nazionalità ebrea sono da ritenersi ebrei”. Decide di ripresentarsi a fine anno scolastico, da privatista, per sostenere gli esami.

Gli anni passano, l’aria che si respira si fa sempre più greve. Nel 1939 è aperta la Scuola ebraica, riservata ai figli della comunità ebraica. Tra gli insegnanti c’è Augusto Levi, ex preside del Tommaseo. E Ruggero Ravà, Roberto Franchetti, Paolo Sonino, Tina Polacco, Luciana Bassi, Elena Silva, Mirella Vivante: sono alcuni studenti ebrei che frequentano la “scuola per gli altri”.

Nel frattempo l’Italia entra in guerra, alleata della Germania nazista. La situazione precipita l’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio. Un decreto del 14 novembre dichiara “stranieri e nemici” anche gli ebrei italiani. Non più scuole e uffici separati, adesso l’ordine è di arrestarli. Alcuni ex studenti del Benedetti riescono a salvarsi. Alcuni si rifugiano in Svizzera, come Alba Finzi, Paolo e Sandra Sonino, Napoleone Jesurum. Altri si nascondono presso famiglie cattoliche o istituti religiosi.

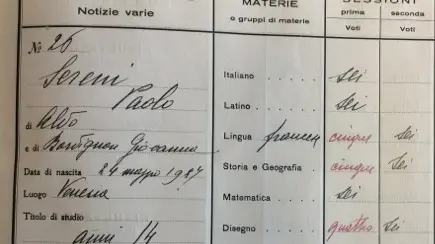

C’è chi, però, non riesce a fuggire. Augusto Levi, l’ex preside del liceo veneziano, è deportato ad Auschwitz insieme alla moglie e al figlio Alvise. Non faranno più ritorno. Stessa sorte per Adolfo Nunes Vais, Franco Bassani e la sorella Tina, Ugo e Paolo Sereni che sono deportati a Ravensbruck. Solo Paolo riesce a salvarsi. In tutto, sono 230 gli ebrei deportati da Venezia. In 8 si salvano. Il Benedetti, ad ogni modo, è schierato con il regime. Lo conferma il preside Antonio Borriero, nel 1941: «Più volte agli scolari è giunta la persuasiva parola degli insegnanti per illustrare le ragioni e i valori della lotta nella quale l’Italia è impegnata». Qualcuno, però, nuota controcorrente. È il caso di Ivone Chinello, il futuro partigiano “Cesco”, e del suo professore, Sandro Gallo. «Dopo una dimostrazione a favore del regime, il professor Gallo, ci apostrofò aspramente come “giovani impacchettati di civiltà moderna, di re e duci”. Ci interrogò e prendemmo 4. Fu una lezione di vita».

Il Benedetti cova al suo interno un “centro di iniziativa antifascista”. “Cesco” nel ’44 partecipa all’azione dimostrativa passata alla storia come “la beffa del Goldoni”. Da lì a poco, Venezia sarà liberata. L’11 maggio 1945, il nuovo Provveditore agli studi, Giovanni Gambarin osserva: «Nessun organismo nazionale ha subìto danni più gravi della scuola». Serve un’opera di ricostruzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia