È triestina la poesia più corta del mondo

La brevità può essere un tratto distintivo di un componimento poetico, conferendogli uno spessore folgorante. La proposta di Lorenzo Mullon con un apostrofo tra due spazi bianchi

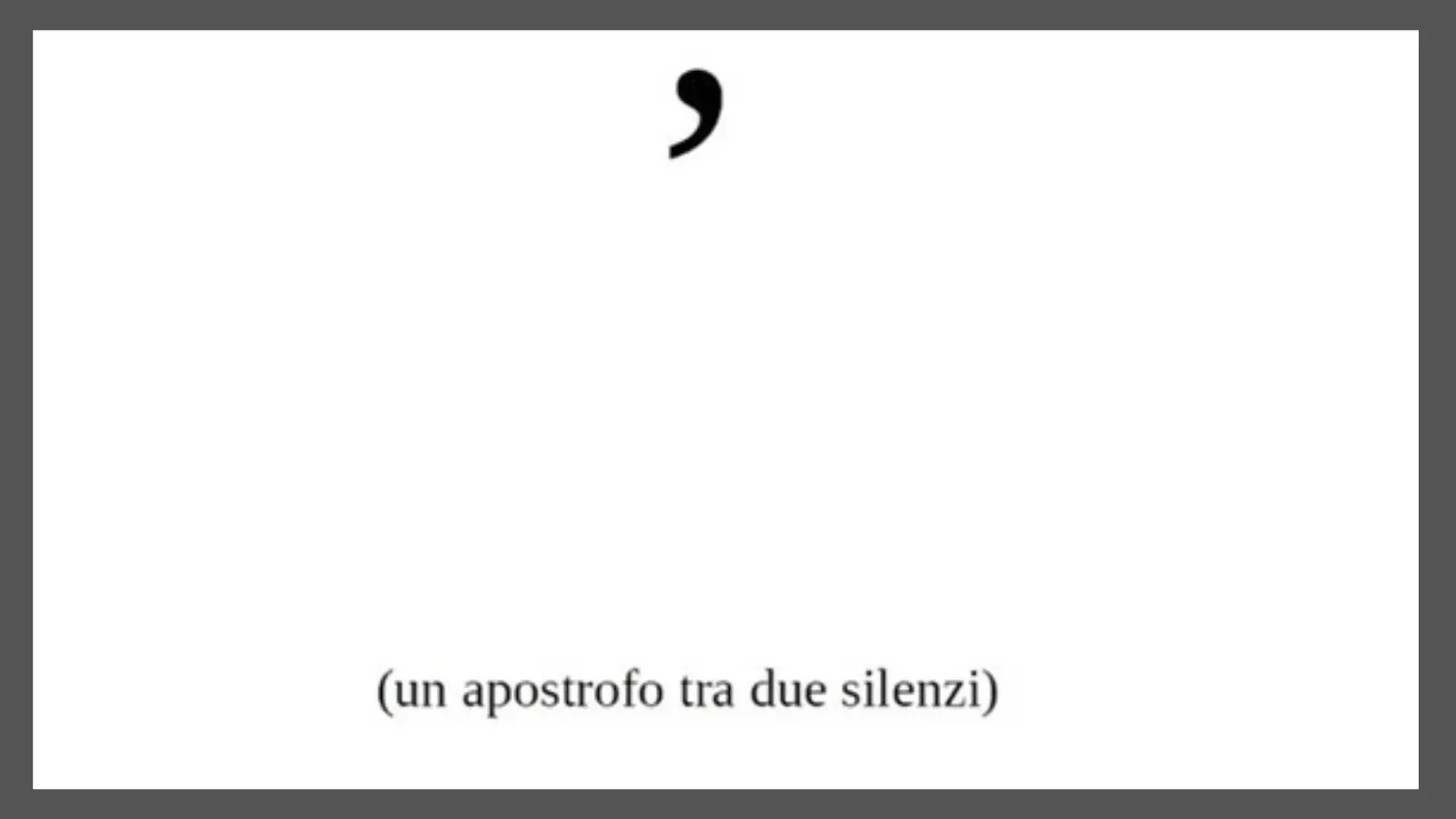

È di Lorenzo Mullon (Trieste, 1961) la poesia più breve del mondo. Un apostrofo tra due spazi bianchi: «L’ho scritta – ci spiega l’autore – sul finire del 2024». Si intitola, appunto, “Un apostrofo tra due silenzi”, titolo assai più lungo per dare significato a tre segni grafici, due dei quali nemmeno visibili. E qualcuno ha già proposto di registrarla nel Guinness 2025.

Eccola:

Prima di raccontare la nascita di questa micro-opera letteraria serve porsi qualche domanda: quanto corta può essere una poesia? La brevità è una qualità del componimento? Siamo sul filo del rasoio.

Il medesimo poeta può scegliere la lunghezza a seconda di quanto vuole comunicare e del modo in cui ritiene più opportuno usare le parole. Emily Dickinson ha scritto poesie brevi e altre più lunghe.

Dante ha usato i sonetti negli amori giovanili e scritto 14.233 versi (in 100 canti) per la Divina Commedia. La brevità può essere un tratto distintivo del componimento poetico per caratterizzarlo e dargli spessore folgorante. Chi non ricorda Giuseppe Ungaretti e la sua “Mattina”, tra le poesie più corte della letteratura italiana? Due soli versi: “M’illumino d’immenso” .Che gareggia con “Soldati” dello stesso autore ermetico: “Si sta come/d’autunno/sugli alberi/le foglie”.

Meno sintetica ma non meno densa di significato risulta “Ed è subito sera” del Nobel italiano Salvatore Quasimodo: “Ognuno sta solo sul cuor della terra/trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Del resto la concisione è un tratto caratterizzante gli “haiku” giapponesi. Ne citiamo uno per tutti: “Il tetto si è bruciato: /ora/posso vedere la luna” di Mizuta Masahide.

Finora la poesia più breve conosciuta al mondo era quella dell’americano Aram Saroyan, composta da tre caratteri visibili: una emme con quattro stanghette racchiusa tra caporali, tipo “im” e infatti si dovrebbe leggere “I am”: una sorta di grido disperato dell’io. Ma la emme con quattro stanghette non esiste e la consideriamo quindi “licenza poetica”, un’invenzione, se così possiamo dire, quasi da pittogramma.

E il parto della fantasia di Mullon risulta quindi parente stretto di quella di Saroyan: fatto di segno più che di parola, è ugualmente quasi “invisibile” perché qualunque forma di scrittura non consente di tracciare i due spazi che racchiudono l’apostrofo.

Che non possono essere nemmeno letti ma solo descritti: ci sono, anche se non si vedono. Quasi un atto di fede del lettore nell’autore, il quale racconta: «La poesia mi è venuta di getto, osservando una nuvola nell’azzurro del cielo. Si poteva usare una virgola, un punto interrogativo, un semplice punto per separare due spazi. Ma, per fortuna, sullo schermo della mente è apparso un apostrofo, che nella grafia ha una bellissima curva tra il pieno e il vuoto. Potrebbe significare tante cose; anche noi siamo un apostrofo tra il silenzio prima della nascita e quello successivo alla nostra dipartita. Ma ogni giorno è un apostrofo tra due silenzi, ogni istante».

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia