Dagli uomini leggenda alla sfida di oggi: il Giro d’Italia a Nord Est

Dal “re del fango” Luigi Ganna ad Alfonsina Strada, unica donna al via, fino ai trionfi di Moser, Simoni, Cunego e Battaglin: storia epica di un’Italia a pedali che dal 1909 infiamma cuori e strade

Lo chiamavano “il re del fango”, per la capacità di pedalare anche col tempo più perfido. È lui il vincitore del primo Giro d’Italia: nel 1909, Luigi Ganna (nulla a che vedere con l’odierno Filippo), si afferma nell’edizione inaugurale della corsa, partita a notte fonda (le 3…) da piazzale Loreto a Milano. Al via sono in 127; dopo otto tappe e 2.500 chilometri arrivano in 49. Quattro degli appiedati sono stati espulsi dalla corsa perché, rimasti in forte ritardo, hanno rimediato prendendo il treno.

GIRO D’ITALIA, I NOSTRI APPROFONDIMENTI

Ma nessuna edizione del Giro è più dura di quella del 1914, tra l’altro con una tappa di ben 430 chilometri, da Lucca a Roma (vinta, attenzione, da tale Costante Girardengo, il primo “campionissimo” del ciclismo italiano); appena più lunga della Bari – L’Aquila (428 chilometri, percorsa in oltre 19 ore…). Partono in 81, concludono appena in otto. Per la cronaca: vince Alfonso Calzolari, infliggendo quasi due ore di distacco al secondo, Pierino Albini.

Particolare si rivela il Giro del 1924, vinto dal pressoché sconosciuto Giuseppe Enrici, perché tra i partenti figura anche una donna, Alfonsina Morini Strada. Emiliana, quando si presenta al via ha già 33 anni; ha cominciato a correre da ragazzina all’insaputa dei genitori, sia pure per poco, perché in una delle prime gare ha vinto un maiale vivo, difficile da introdurre in casa con una scusa. Quando si sposa, nel 1915, tra i regali di nozze ottiene tuttavia una bici da corsa. Nel 1924, gli organizzatori l’accettano a fatica, più per necessità che per scelta: le squadre più prestigiose si sono viste negare la richiesta di un compenso in denaro, e per protesta hanno deciso di disertare la corsa (privandola di campioni quali Girardengo, Bottecchia e Brunero).

È un Giro tosto, 3.600 chilometri spalmati in 12 tappe; ma Alfonsina tiene botta fino alla fine, a dispetto di colossali ritardi accumulati (due ore e mezza già nella prima tappa, da Milano a Genova…). C’è pure lei tra i 30 superstiti (su 90 al via) che concludono la corsa. Lungo il percorso, memorabile l’arrivo a Roma proveniente da Firenze, dopo 284 chilometri: Alfonsina taglia il traguardo con oltre due ore di ritardo, ma sotto lo striscione trova un ufficiale a cavallo mandato da re Vittorio Emanuele III, che le consegna un mazzo di rose e una busta con dentro 5mila lire.

Nel 1931 c’è una novità storica: al vincitore viene assegnata una maglia rosa, in omaggio al colore della “Gazzetta dello Sport” che organizza la corsa. La prima se l’aggiudica Learco Guerra, che per le sue performance si guadagnerà l’etichetta di “locomotiva umana”: quello stesso anno vincerà il campionato del mondo, e negli anni successivi una Milano-Sanremo e un Giro di Lombardia; si ripeterà nel Giro d’Italia nel 1934, aggiudicandosi ben dieci tappe.

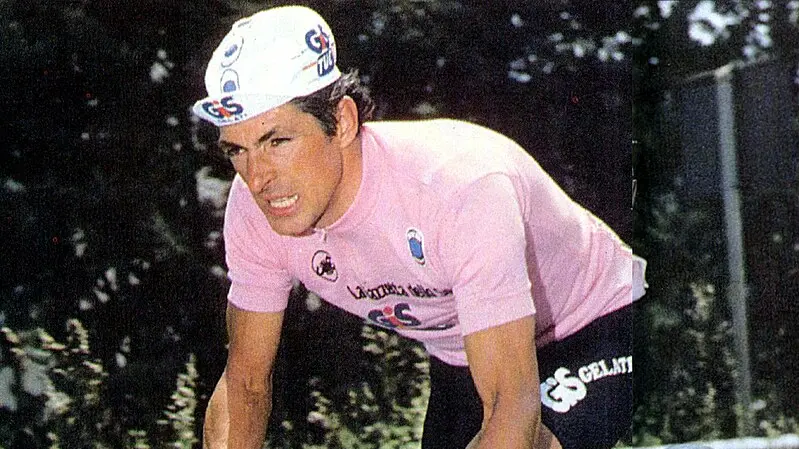

Intanto la manifestazione è diventata uno dei grandi eventi nazionali, al punto da venire seguita non solo da giornalisti sportivi, ma anche da scrittori, da Vasco Pratolini ad Alfredo Oriani, da Alfredo Panzini a Dino Buzzati. Memorabile la performance di Achille Campanile, che nel 1932 segue di persona la corsa, addirittura pedalando in bicicletta, autoproclamandosi capitano della fantomatica squadra dei “sempre in coda”: ricavandone un leggendario racconto dal titolo “Un non-sense ciclistico narrativo lungo 13 tappe e 10 soste”. Curiosamente, un’area come il Nord Est che ha sfornato tanti grandi campioni del ciclismo, fa solo sporadiche apparizioni nell’albo d’oro del Giro: appena in quattro l’hanno vinto, due veneti, due trentini e nessun friulano. Il vessillo del Veneto spetta di diritto a Giovanni Battaglin, vicentino di Marostica, classe 1951, che nel 1981 a trent’anni riesce ad aggiudicarsi tanto la Vuelta spagnola che il Giro, secondo ciclista nella storia a centrare la doppietta dopo il mitico Eddy Merckx, nel 1973; due anni prima ha vinto la classifica scalatori al Tour de France. È giovanissimo invece l’altro veneto che conclude la corsa in rosa: Damiano Cunego, veronese, nasce l’anno del doppio successo di Battaglin, e si aggiudica il Giro nel 2004, a soli 23 anni non ancora compiuti.

In Trentino, spicca il nome di Francesco Moser, classe 1951, maglia rosa una sola volta nel 1984, ma vincitore della classifica a punti in ben quattro edizioni della corsa (1976, 1977, 1978, 1982); con un invidiabile palmarès ricco di ben 273 vittorie in carriera, tra cui un mondiale su strada, uno su pista (inseguimento), una Milano-Sanremo e tre Parigi-Roubaix. L’altro trentino è Gilberto Simoni, classe 1971, che il Giro è riuscito ad aggiudicarselo due volte, nel 2001 e nel 2003.

Una citazione va di diritto al veneto Toni Bevilacqua, classe 1918, veneziano di Santa Maria di Sala (campione del mondo su pista nell’inseguimento nel 1950 e 1951): velocista di razza, si aggiudica ben undici tappe ininterrottamente nelle edizioni del Giro comprese tra il 1946 e il 1952. A lui è intitolato un imperdibile Museo della bicicletta a Cesiomaggiore, nel Bellunese.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia